Cross-Skating gehört zu den relativ leicht erlernbaren Sportarten. Das bedeutet nicht, dass die uns spezielle Bewegungen dieser Sportart in die Wiege gelegt wurden. Wer experimentierfreudig oder mutig ist tut … [Weiter lesen...] about Cross-Skating bei „Null“ anfangen

Die Stilarten des Cross-Skatings

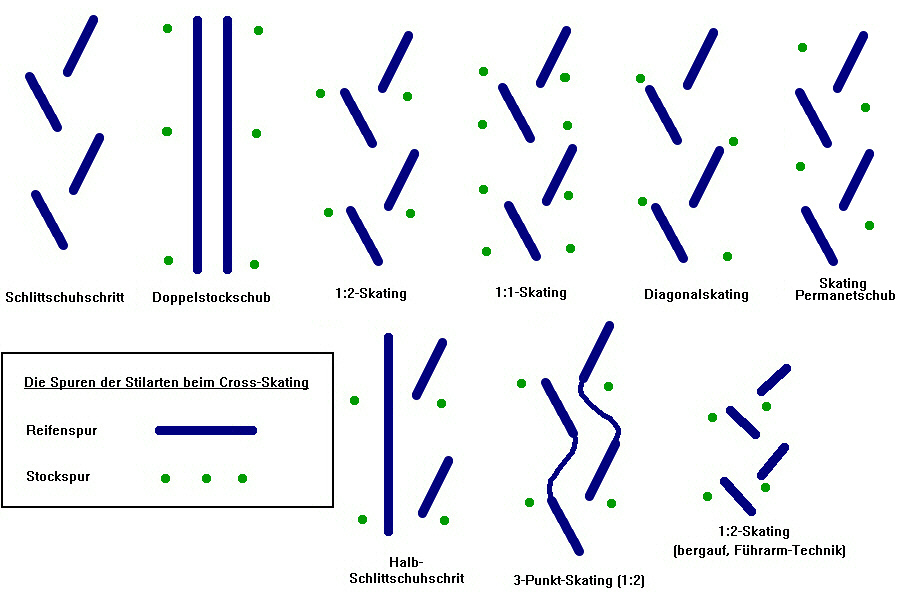

![]() Cross-Skating ist ein sehr vielseitiger Sport. Wir können ihn nicht nur fast das ganze Jahr ausüben und sogar fast überall, auch die Anzahl der Fortbewegungsarten oder Stilarten ist extrem groß – etwa dreimal so groß, wie die unterrichteten Stile aus dem Lehrbuch der Deutschen Skiverbandes. Denn Cross-Skating ist nicht Skilanglauf! Das soll nicht abschrecken, denn man kann sich von Anfang an schon in drei bis vier Stilarten gut fortbewegen. Doch langfristig ist es eine gute Motivation und eine sinnvolle Erweiterung der koordinativen Fähigkeiten (= Gehirnjogging) daran zu arbeiten, sich alle gut rund 15 Fortbewegungsarten anzueignen. Es ist oft eine Frage des persönlichen Stils welche Stilart man beim Cross-Skaten oder Skiken wählt. Es bietet sich oft je nach Situation eine bestimmte oder auch mehrere Stilarten an, mit der oder mit denen man am Besten voran kommt oder mit der man das Training am Besten gestalten kann. Das Cross-Magazin möchten hier die gängigen Stilarten und die speziellen Cross-Skating-Stilarten mit ihrem Anwendungsbereich kurz vorstellen. Ein optisch und inhaltlich ähnlicher Artikel, der möglicherweise noch im Internet unterwegs ist, ist auf dem Stand von 2005 und daher veraltet. Dieser hier wird auch später immer wieder aktualisiert werden, weil hier keine „ollen Kamellen“ gesammelt werden sollen, die nicht speziell als solche gekennzeichnet sind (siehe unsere Reviews – das sind olle Kamellen, aber dafür schöne).

Cross-Skating ist ein sehr vielseitiger Sport. Wir können ihn nicht nur fast das ganze Jahr ausüben und sogar fast überall, auch die Anzahl der Fortbewegungsarten oder Stilarten ist extrem groß – etwa dreimal so groß, wie die unterrichteten Stile aus dem Lehrbuch der Deutschen Skiverbandes. Denn Cross-Skating ist nicht Skilanglauf! Das soll nicht abschrecken, denn man kann sich von Anfang an schon in drei bis vier Stilarten gut fortbewegen. Doch langfristig ist es eine gute Motivation und eine sinnvolle Erweiterung der koordinativen Fähigkeiten (= Gehirnjogging) daran zu arbeiten, sich alle gut rund 15 Fortbewegungsarten anzueignen. Es ist oft eine Frage des persönlichen Stils welche Stilart man beim Cross-Skaten oder Skiken wählt. Es bietet sich oft je nach Situation eine bestimmte oder auch mehrere Stilarten an, mit der oder mit denen man am Besten voran kommt oder mit der man das Training am Besten gestalten kann. Das Cross-Magazin möchten hier die gängigen Stilarten und die speziellen Cross-Skating-Stilarten mit ihrem Anwendungsbereich kurz vorstellen. Ein optisch und inhaltlich ähnlicher Artikel, der möglicherweise noch im Internet unterwegs ist, ist auf dem Stand von 2005 und daher veraltet. Dieser hier wird auch später immer wieder aktualisiert werden, weil hier keine „ollen Kamellen“ gesammelt werden sollen, die nicht speziell als solche gekennzeichnet sind (siehe unsere Reviews – das sind olle Kamellen, aber dafür schöne).

Grundsätzlich ist es egal ob man Powerslide Nordic-Skates, Skikes, Trailskates oder Fleet Skates fährt, die Eigenschaften der Cross-Skates ähneln sich genug, um die Fahrtechniken grob zu verallgemeinern. Die speziellen Techniken ergeben sich aus den besonderen Eigenschaften der Cross-Skates: Sie sind spurstabiler als Inliner und sogar Skating Skier, aber wesentlich kürzer als Ski und dazu haben sie noch eine ganz andere Lastverteilung als beide Sportgeräte. Gegenüber Skating-Skiern wird oft vergessen zu erwähnen: Wir haben es bei Cross-Skates mit Rollsportgeräten zu tun, daher haben wir weder Kanteneinsatz noch Gleitphase noch Skifläche! Außerdem müssen wir mit Geländeeigenschaften zurecht kommen, die man weder vom Skilaufen noch vom Inlineskaten kennt. Deswegen sind auf den vielseitigen Cross-Skates auch rund dreimal so viel Stilarten möglich und auch sinnvoll, wie sie üblicherweise im Skilanglauf unterrichtet werden. Manche Skitechniken sind zwar auf Cross-Skates möglich, aber möglicherweise nahezu überflüssig oder sogar sinnlos, zum Beispiel die Pflugbremse. Andere Stilarten, die es nur beim Cross-Skating gibt, sind auf Inlinern oder Skier entweder sinnlos, gefährlich oder unmöglich. Doch gerade diese Stilarten machen Cross-Skating zum „Zehnkampf der Ausdauersportarten“ – vielseitiger als Triathlon oder Lagenschwimmen.

Es sollte unbedingt angemerkt werden, dass die Bezeichnung „Passgang“ die manchmal auf Nordic-Skating Techniken angewendet wird, völlig unpassend ist, weil so eine Bewegung auf Cross-Skates unmöglich ist (gibt es bei anderen Sportarten auch nicht). Der schnellste und schwierigste Skating-Stil ist durch seinen optimal gleichmäßigen Vorwärtsschub das Permanentschub-Skating.

Es sollte unbedingt angemerkt werden, dass die Bezeichnung „Passgang“ die manchmal auf Nordic-Skating Techniken angewendet wird, völlig unpassend ist, weil so eine Bewegung auf Cross-Skates unmöglich ist (gibt es bei anderen Sportarten auch nicht). Der schnellste und schwierigste Skating-Stil ist durch seinen optimal gleichmäßigen Vorwärtsschub das Permanentschub-Skating.

Schlittschuh-Schritt oder Skating-Schritt

Er ist die Grundstilart der Gesamtbewegung, damit fängt man an. Ein guter Trainer oder mitunter auch ein gutes Trainingsmanuskript zeigen die Grundlagen für diese absolute Grundstilart. Wer den Skating-Schritt nicht sicher beherrscht, wird auch mit Stöcken nicht sicherer fahren können, eher sogar gefählicher. Durch einen Wechsel im seitlichen Abstoß wird beim Skating-Schritt durch die Auswärtsstellung der Skates der Antrieb erzeugt (ohne Stockeinsatz). Die Gewichtsverlagerung vom einen auf das andere Bein ist dabei nahezu (!) vollständig, darf aber nie 100 % überschreiten, weil sonst ein seitlicher Ausgleichsschritt notwendig wird, der den Rhythmus unterbricht. In schnelleren Abfahrten, also bei höherem Tempo ist der Skating-Schritt die einzige Antriebsmöglichkeit, da der Stockeinsatz zur Unterstützung nicht mehr schnell genug durchgeführt werden kann. Bei niedrigen Geschwindigkeiten, wie am Berg , aber auch auf rutschigem Untergrund verliert der Skating-Schritt zunehmend an Effizienz oder wird technisch sehr schwer durchführbar. Man setzt den Skating-Schritt ohne Stockeinsatz deswegen meist nur bergab ein oder auch dort, wo der Stockeinsatz sonst noch sinnlos wäre, wie auf glatten Betonplatten, auf Kopfsteinpflaster oder auf Gehwegen, wo sich die Stockspitzen festklemmen können.

Die Basis für das 1:2-Skating beim Cross-Skating oder Skiken ist der Skating-Schritt, der deswegen gut beherrscht werden muss. Nur ein sicherer und routinierter Stand auf den Beinen mit guter Beintechnik kann wirkliche Sicherheit geben. Anfangs sollte besonders die nahezu vollständige Gewichtsverlagerung und der längere Stand auf einem Bein gut eingeübt werden, damit lange Rollphasen und ein ruhiger Stil möglich werden. Der Rollwinkel der Skates (=Winkel gegenüber der geraden Richtung) wird je nach Tempo und Krafteinsatz variiert und stellt so etwas wie eine stufenlose Gangschaltung über einen beliebig breiten Tempobereich dar. Auch asymmetrisch, also links und rechts unterschiedliche Rollwinkel kommen je nach Fahrbahnneigung und Bodenbeschaffenheit zum Einsatz.

In Kurven die ohnehin nicht schnell gefahren werden können oder in denen ein geringeres Tempo willkommen ist wird beim Cross-Skating ebenfalls der Skating-Schrittt bevorzugt und der Stockeinsatz kurz ausgesetzt.

Doppelstockschub

Beim Doppelstockschub wird kein Antrieb durch die Beine geleistet, sondern nur Haltearbeit. Der Cross-Skater triebt sich durch gleichzeitigen Einsatz beider Stöcke voran. Als wichtiger Bestandteil des 1:2-Skating-Stils sollte auch der Doppelstockschub gezielt eingeübt werden. Der Doppelstockschub beansprucht aber nicht nur die Arme, sondern den gesamten Körper. Die Beine werden durch leichtes Nachgeben bei jedem Armschwung und die Notwendigkeit die Haltung zu stabilisieren (statische Beinarbeit) viel höher belastet, als es zunächst den Anschein hat. Durch die spürbar starke Bauch- und mittelstarke Rückenbeanspruchung erzielt der Doppelstockschub eine deutliche Ganzkörperbelastung und ist daher sehr anstrengend. Zum Einüben eines präzisen und weichen (leisen!) Stockeinsatzes gehört der Doppelstockschub zu den wichtigsten Grundübungen des Cross-Skating-Trainings.

In unsicherem (rauem) Gelände ist der Doppelstockschub oft die bevorzugte Technik, weil man einen sicheren Stand auf vier Rädern hat.

Schlittschuhschritt mit Doppelstockschub, Stilart 1:2-Skating oder Zweitakter

Beim Skating 1:2-Skating kommen auf einen Doppelstockschub zwei Skatingschritte. Der Doppelstockschub setzt ganz kurz vor dem Beineinsatz einer Seite ein. Dieser Rhythmus ist gewöhnungsbedürftig, weil er eine Mischung aus Wechselbelastung in den Beinen mit gleichzeitiger Belastung beider Arme darstellt. Dieser Stil ist die einigermaßen ökonomisch und für viele Einsteiger auf Dauer zunächst die schnellste Bewegungstechnik im Cross-Skating. 1:1-Skating und Permanentschub sind für Fortgeschrittene jedoch schneller, aber auch anstrengender. Der Stil differenziert sich beim Skilanglauf noch in das „1:2-Skating mit aktivem Armschwung” und die „Führarm-Technik” (ebenfalls 1:2-Rhythmus). Diese Techniken werden hier nicht weiter erläutert, weil der Sinn dieser Techniken nach mehrjähriger intensiver Befragung so genannter Fachleute kaum ausreichend präzise voneinander differenziert werden konnten. „Aktiver Armschwung“ muss physikalisch betrachtet als Widerspruch an sich verstanden werden (es klingt aber so schön aktiv), weil Masse, die frei gegen die Fahrtrichtung beschleunigt wird, gar nicht zum Vortrieb beitragen kann! Und die stark asymmetrische „Führarmtechnik“ (wo stammt nur dieses schrecklich altdeutsche Vokabular her?) ist bei kurzen Sportgeräten, wie den Cross-Skates überflüssig. Wer es noch nicht bemerkt hat: Wir habe keine Skienden auf die wir treten können, ergo kann der Skateeinsatz schmal und damit der Oberkörpereinsatz fast „unverkrümmt“ und aufrecht bleiben. Der Oberkörper kann dabei fast „unverbogen“ bleiben. Der Rücken dankt’s.

Die „Führarmtechnik” ist daher im Cross-Skating Sport (!) beinahe Schnee von gestern und eine Überinterpretation eines, aus Platzgründen bei der Stockführung, leicht asymmetrischen 1:2-Skating-Stils mancher Cross-Skater bergauf oder in Nachahmung skilaufender Vorbilder, bei denen diese Technik durchaus mehr nützt. In der Cross-Skating Praxis ist die „Asymmetrie” am Berg jedoch viel weniger ausgeprägt als beim Skilanglauf und der Übergang von einer symmetrischen Oberkörperhaltung zur leicht verkrümmten ist so fließend und schwach ausgeprägt, dass es keinen Sinn mehr ergibt, dies beim Cross-Skating noch zu hervorzuheben oder als Stilart zu bezeichnen. Aber viele „imitieren“ eben immer noch gern die Skiprofi. Nochmals zur Erinnerung: Wir betreiben Rollsport, die Sportgeräte sind recht kurz und wir fahren oft im „Dreck“.

1:2-Skating wird auch bei zügigen Kurvenfahrten bevorzugt, dann meistens mit Stockschub auf den Schub des kurvenäußeren Beins, also zum Kurveninnern.

Schlittschuhschritt mit Doppelstockschub, Stilart 1:1-Skating oder Eintakter

Beim 1:1-Skating wird jeder Skatingschritt von einem Doppelstockschub unterstützt. Ein Schritt folgt immer auf einen Doppelstockeinsatz.

Mit 1:1-Skating kann man kurzfristig ein hohes Tempo erreichen (Beschleunigung, Sprint). Sie ist aber für ungeübte Cross-Skater auf Dauer recht anstrengend. Mit kürzeren Stockschüben wird das 1:1-Skating manchmal beim Übergang von der Ebene in einen Anstieg angewendet, damit der Schwung noch eine Weile gehalten wird. Durch den schnelleren Armrhythmus und die stärkere Notwendigkeit auf einem Cross-Skate eine gewisse Distanz sicher rollen zu können, ist dieser Stil für Anfänger anfangs verhältnismäßig schwer und sollte dann erst nach dem Festigen der Bewegungsgrundlagen im Cross-Skating trainiert werden. Es sollte trotzdem angestrebt werden diesen Stil recht früh zu lernen und auch über mehrere Minuten ausdauernd fahren zu können. Gute Trainer können talentierten Schülern diesen Stil bereits in der zweiten Übungsstunde beibringen. Auf schwer rollendem Untergrund kann kurzfristig, aber auch auf Dauer die 1:1-Skating die beste Alternative sein, weil es genaugenommen ein sehr standsicherer Stil ist. Manche Routiniers sagen sogar, es sei für sie in schwerem Gelände der technisch leichteste Stil.

Diagonal-Skating

Dabei wird die Schlittschuh-Schritttechnik mit abwechselndem Stockeinsatz kombiniert, mit synchronem Antriebsschub der gegenüberliegenden Seiten. Wenn einen die Kräfte verlassen oder ein Anstieg sehr extrem wird kann Diagonal-Skating bei langsamem Tempo zum Kraft einsparen sinnvoll sein. Man fährt dabei aber recht stark im Zickzack, was bei höherem Tempo wiederum unökonomisch ist. Das Diagonal-Skating ist der Stil der dem Gehen an ähnlichsten ist.

Dreipunkt-Technik oder Dreipunkt-Skating

Diese spezielle Technik ist am sinnvollsten mit Cross-Skates durchführbar und stammt nicht von Skating-Skilaufen. Die Eigenschaft, dass ein Cross-Skate Räder hat und dabei relativ kurz gebaut ist, kann hierbei für einen besseren Stand in schwerem Gelände genutzt werden. Das Hinterrad bleibt beim Dreipunkt-Skating zum Abstützen immer auf dem Boden. Diese Technik ist etwas kraftaufwändiger als 1:2-Skating aber oft die einzige Alternative schwereres Gelände zu bewältigen. Es gibt mehrere Varianten und das Erlernen sollte unter Anleitung erfolgen.

Halbschlittschuhschritt oder Siitonen-Schritt

Dabei bleibt ein Skate in Fahrrichtung ausgerichtet. Antrieb wird dann nur mit den anderen Bein gemacht. Auf schmalen Wegen, kann damit experimentiert werden. Da wir aber keine Loipen mehr benutzen wird diese asymmetrische Technik von vielen Cross-Skatern als überflüssiges und unangenehmes Relikt aus Diagonaltechnik-Zeiten empfunden. Eigentlich wird in der Praxis auf schmalen Wegen mehr eine asymmetrische Beintechnik eingesetzt, bei der das „Rollbein“ nicht völlig untätig bleibt.

Permantentschub-Skating

Permanentschub-Skating oder kurz der Permanentschub ist ganz und gar nicht das bereits erwähnte (unmögliche) Passgang-Skating. Hierbei wird der abwechselnde Stockeinsatz zeitlich so abgestimmt, dass man damit den gleichmäßigsten (permanentesten) Vortrieb aller Skating-Stilarten erzeugt. Aber: Das Timing muss stimmen und die Bauchmuskulatur muss den mitunter sehr kräftigen Armschub auch seitlich stabilisieren und umsetzen können, sonst wird der Permanentschub gefährlich. Da der Stockschub so direkt nach hinten umgesetzt wird, wie bei keinem anderen Stil, wird ein um etwa 4 % höheres Tempo erreicht. Den Mehreinsatz an Leistung muss aber das Herz-Kreislauf-System verkraften können. Skating in diesem Stil gilt deswegen als die anstrengendste Ausdauersportbelastung überhaupt (zumindest objektiv, subjektiv macht es einfach nur Spaß). Das Bild links zeigt das Schritt-und Stockmuster für fortgeschrittene Permanentschub-Skater, das mitunter bei Fehlern zu Stockbrüchen führen kann.

Triple-Push-Skating

Diese druckvollste aller Antriebsarten wird zur Zeit noch entwickelt, was nicht allzu schnell möglich ist, weil dieser Stil eine deutlich gesteigerte Leistungsfähigkeit voraussetzt und somit nicht von Jedermann gefahren werden kann. Bisherige Messungen deuten aber darauf hin, dass der Triple-Push mindestens so schnell wie das Permanentschub-Skating ist, vielleicht schneller, dann aber auf alle Fälle noch anstrengender sein wird. Die bisherigen Projekte sind aber vielversprechend und werden zur Zeit noch mit Sportwissenschaftlern analysiert. Mehr dazu in späteren Artikeln.

Quellen: Aktimedia Verlag und CD-ROM Cross-Skating Trainer, Frank Röder